Populismo e de -globalizzazione o più semplicemente attenzione alle nuove istanze sociali?

Prima la vittoria dei conservatori nel referendum britannico sull’uscita dall’Unione Europea, poi la vittoria repubblicana di Donald Trump in America, infine la bocciatura del referendum renziano: se ci aggiungiamo la possibilità di una vittoria (o quantomeno di un forte piazzamento) di Marine Le Pen in Francia alle prossime elezioni non possiamo che dedurne l’affermazione dirompente di una tendenza politica e sociale avversa agli eccessi di quel fenomeno della globalizzazione e della caduta delle frontiere che sembrava simbolo di libertà di movimento e che molti intellettuali avevano salutato come segno del progresso dell’umanità.

Le nazioni dalle economie più sviluppate insomma, nonostante i numerosi ed evidenti benefici della caduta di molte frontiere, delle barriere al libero scambio di merci, servizi e capitali, abbia imboccato la strada del ripiego verso una maggior difesa dei propri confini nazionali, della propria cultura ed identità etnica e forse in definitiva del proprio sistema sociale.

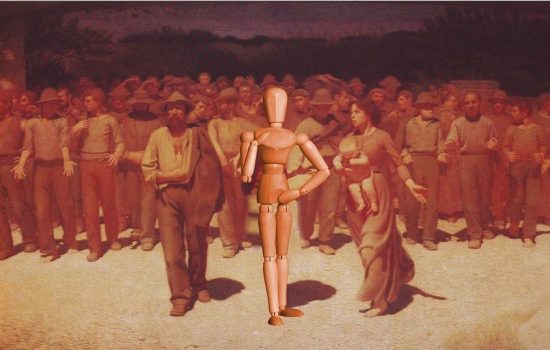

Forse nell’inaugurare questa nuova tendenza apparentemente regressiva ha giocato più di ogni altra cosa il disagio delle classi meno abbienti, seguito all’aumento della disoccupazione (o meglio, tecnicamente, alla riduzione del numero di coloro che ancora fanno parte della forza-lavoro) e più ancora da mettere in diretta correlazione con una vera e propria invasione dei luoghi da questi vissuti da parte di migranti provenienti dai Paesi più poveri della Terra. Migrazione dalle dimensioni forse eccessive, che ha creato eccessiva pressione soprattutto sulle condizioni di vita delle persone autoctone meno abbienti.

L’esplicazione “sociologica” della rivalutazione delle frontiere dovuta al nuovo “populismo” che sembra affermarsi nella politica dei Paesi più avanzati e teoricamente più acculturati non basta tuttavia a descrivere un vasto fenomeno che trae sicuramente origine dalle pressioni demografiche dei migranti nei confronti delle classi più povere, ma va anche a sommarsi ad altre concause e va analizzato con più attenzione di quanto il termine “populismo” possa suggerire di primo acchitto.

È mia opinione inoltre che per comprendere il fenomeno della deglobalizzazione bisogna prima intendersi sulle caratteristiche salienti (economiche e sociali) del suo opposto: quello della globalizzazione, che si è affermato in un tempo molto più lungo, a partire dalla fine della seconda guerra mondiale e venuto ad accelerarsi con l’affermazione dell’America come unico grande egemone, in parallelo alla caduta del muro di Berlino e, più ad oriente, dei moti di piazza Tienanmen.

Strumenti di misura del grado di globalizzazione di ciascuna nazione riguardano il livello di restrizioni/facilitazioni al commercio internazionale e di imposte doganali, i costi delle transazioni internazionali, delle telecomunicazioni e dei trasporti, il livello di utilizzo delle nuove tecnologie e la diffusione sul territorio delle sedi secondarie delle società multinazionali, il livello di conoscenza delle lingue straniere e la quota di prodotto interno lordo assorbita dall’interazione con l’estero. Seguono il numero e l’importanza della presenza di unità territoriali degli organismi internazionali, di ambasciate e consolati, di persone impegnate in missioni umanitarie (o presunte tali).

Dal 1992 al 2007 il commercio mondiale è cresciuto (in volume) di oltre il 7% medio annuo, mentre è aumentato solo di una frazione di punto percentuale nell’ultimo anno, suggerendo un’inversione di tendenza che va al di là della tendenza più recente al protezionismo.

È la struttura industriale che si sta modificando, disperdendo produzioni e assemblaggi in giro per il mondo anche quando esiste ben poca concorrenza in ogni specifico settore economico. Questa dispersione delle fabbriche e dei magazzini ha favorito il fenomeno della globalizzazione ma ha indubbiamente contribuito alla riduzione della crescita degli scambi commerciali trans-frontalieri.

La cosiddetta “delocalizzazione” delle produzioni industriali però ha anche generato un trasferimento delle competenze e delle tecnologie nei paesi meno sviluppati e ha contemporaneamente privato nel tempo interi distretti produttivi dell’occupazione e della continuità delle competenze tra le generazioni, costringendo quelle nuove ad andare a cercare fortuna altrove. La scomparsa delle fabbriche ha spesso addirittura privato la direzione di molte imprese della capacità strategica di innovare o evolvere i propri prodotti.

La “ri-localizzazione” delle produzioni nei paesi che intendono adottare politiche protezionistiche potrà dunque risolvere d’un tratto i problemi di disoccupazione, continuità generazionale e ripresa della crescita dei commerci mondiali? La risposta è quasi ovvia: probabilmente no. La storia non torna mai pedissequamente indietro e la nostalgia dei bei tempi andati non poggia i suoi piedi nella realtà.

È qui tuttavia che si può comprendere la necessità sociale di un certo “populismo”: è la risposta della politica alla necessità della gente comune di trovare nelle istituzioni chi rappresenta il suo disagio! È una nuova forma di “social-democrazia” che, non trovando risposte alle proprie istanze nei suoi vecchi rappresentanti cosiddetti progressisti si è sbilanciata nei confronti dei nuovi politici che hanno inteso cavalcarle. Sarà anche demagogia ma si tratta di una risposta funzionale della politica alle esigenze reali di chi era rimasto indietro in forma accelerata man mano che la globalizzazione esplicava i suoi prodigiosi effetti in tutte le direzioni.

Ad essere più attenti poi si può intuire che il colpo di grazia al consenso sociale nei confronti del progressivo abbattimento delle frontiere è venuto proprio da quelle tecnologie che l’hanno reso possibile: le telecomunicazioni e la digitalizzazione hanno avuto un primo ovvio effetto nell’andare a sostituire i vecchi posti di lavoro, un certo artigianato e la bassa manovalanza, con l’automatizzare praticamente qualsiasi cosa, ivi compresi i servizi e talune attività professionali.

Ulteriore colpo di grazia all’equilibrio sociale (duramente conquistato negli ultimi anni dalle nazioni più evolute a colpi di pesantissime politiche di welfare) è in arrivo dalla diffusione della cosiddetta “intelligenza artificiale”, ulteriore stadio evolutivo della digitalizzazione e del trasferimento delle mansioni dall’uomo alle macchine.

È mia opinione che senza analizzare in profondità gli effetti attuali e quelli che devono ancora dispiegarsi dei violenti cambiamenti in corso risulti difficile interpretare il risentimento delle classi meno agiate nei confronti dell’accelerazione del processo tecnologico.

Senza comprendere (e se possibile alleviare) il disagio sociale che esso ha creato risulterebbe difficile comprendere l’ascesa dei nuovi nazionalismi, delle istanze di protezionismo, di una nuova tipologia di leaders politici in grado di comunicare in forma diretta con i loro elettori (Donald Trump pare essere in grado di raggiungere ogni giorno in diretta ben 46 milioni di propri elettori con i suoi “Twits”) e di fare proprie le loro istanze.

C’era una volta la contrattazione collettiva, che puntava a costringere gli imprenditori a redistribuire i guadagni di produttività con i propri salariati. Poi gli indici tradizionali di incremento della produttività sembrano aver indicato un arresto se non qualche passo indietro, con la conseguenza che nessuna contrattazione collettiva ha ottenuto più l’effetto di redistribuire la nuova ricchezza tra imprenditori e salariati, complici la delocalizzazione e l’automazione, la separazione delle funzioni logistiche e l’interscambio delle informazioni in tempo reale.

Sembrano averci guadagnato gli imprenditori (o almeno coloro che hanno saputo cavalcare la globalizzazione e le nuove tecnologie) e averci perso i lavoratori di base, i meno specializzati, i più anziani, i piu decentrati.

La nuova istanza di ri-localizzazione delle produzioni e di occuparsi dei bisogni di chi già vive in difficoltà interpreta questo bisogno di riequilibrio, approfondisce la condizione di chi non accetta qualsivoglia caduta delle tutele sociali a qualsiasi costo. Si oppone al vantaggio della pressione migratoria nei confronti del costo marginale del lavoro, non necessariamente alla diffusione delle tecnologie e alla facilitazione degli scambi internazionali. L’istanza è quasi ovvia. È la risposta a quell’istanza che deve risultare illuminata e che non può essere negata “a prescindere”.

Una politica che tenda a favorire la ri-localizzazione produttiva, se perseguita con intelligenza, può favorire la nascita di nuove imprese e contribuire all’evoluzione delle aziende familiari, all’utilizzo di tecnologie all’avanguardia e la creazione di alleanze trans-nazionali.

Come sempre tutto dipende dall’intelligenza dell’applicazione delle idee da parte di chi governa, più che dal colore delle medesime.

Stefano di Tommaso